2021/12/21

その日は、春だというのに大粒のアラレが降り続いてたという。

それまで一心同体の関係にあった豊臣秀吉と千利休  しだいに秀吉は、利休に切腹を命じるほど、2人の関係は悪化して行き、千利休が切腹した日は大粒のアラレが降り続いていた。いいます。

しだいに秀吉は、利休に切腹を命じるほど、2人の関係は悪化して行き、千利休が切腹した日は大粒のアラレが降り続いていた。いいます。

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→1585 (天正13) 年に行われた 「禁裏御茶湯」 の茶会で羽柴秀吉 (後の豊臣秀吉) は事実上の天下統一という関白任命式が催され、藤原秀吉という名前に。

その翌年、

藤原秀吉は『太政大臣』に任命され、正親町 (おうぎまち) 天皇より『豊臣』という名前を与えられていました。

豊臣秀吉の『臣』は『太政大臣』を意味し。相棒の千利休も「千宗易」という名前であったけど、秀吉とともに参加した茶会で、正親町天皇より 「利休」 と号され『千利休』という名前になっていたようです。

羽柴秀吉 → 藤原秀吉 → 豊臣秀吉、

千宗易 → 千利休に。

その時まで、

秀吉と利休は一心同体の関係であったけど  その6年後、秀吉は利休に切腹を命じるほど二人の関係は悪化していました。

その6年後、秀吉は利休に切腹を命じるほど二人の関係は悪化していました。

十人十色の説ありますが、豊臣秀吉の東へ小田原征伐 ⇔ 西へ唐入り (朝鮮出兵) 。2つ出来事と関係しているとも云われています。

1590 (天正18) 年に豊臣秀吉は天下統一の総仕上げとして小田原の北条氏 (後北条氏) 征伐を行いましたが、小田原城に仕えていた千利休の愛弟子 (まなでし) の山上宗二が亡くなったという。

山上宗二の「宗」も千宗易 (千利休) の「宗」で、 彼が豊臣秀吉に耳や鼻を斬られた上、残酷な殺され方をした事を端緒 (糸口) に、千利休は豊臣秀吉に対する嫌悪感を態度で見せるようになったといいます。

山上宗二 →

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%8A%E5%AE%97%E4%BA%8C

ー・→

利休の死後、

秀吉は「昨日は、利休の流儀で茶会を催し、利休を思い出しつつ茶を飲みました」という手紙を母に送ったり、家臣に対しては『伏見城 (桃山城) は利休の好むような設計で建てよ』という書状を出していたという。

利休没後、堺の町は衰亡し、秀吉の威光も見る間に衰えて行き、利休の死後から24年‥ 「お茶」 と深く通づ事件が起きた。

千利休は度々、徳川家康と茶会を催していた事も豊臣秀吉は快く思っていなかった? という説も見られます。

↑

本能寺の変とき、

千利休ら茶頭3人とともに  徳川家康は和泉国の堺で茶会を開いていたとも云われています。

徳川家康は和泉国の堺で茶会を開いていたとも云われています。

ー(・・? ー?→

千利休 (せんのりきゅう) は、

和泉国の堺で生まれ、臨済宗大徳寺派の禅僧であると同時に茶人 (芸術家) → 茶道の源泉者と語られています。

千利休が歴史の表舞台に登場するのは、織田信長に茶頭として大抜擢された1572年前後のこと。

… 茶頭とは

茶頭とは  →

→

茶頭とは

茶頭とは  →

→信長が作った職制に組み込まれない役職で、接待のため 「お茶会」 を開く役人。織田信長は『茶の湯』を政治に利用 → 豊臣秀吉の時代に全盛期に。云われています。

詳しくは解りませんが、

『茶の湯』は今でいう政治資金パーティーや多方面からの情報収集 / net 網? 役割をしていたように思います。

会合衆 →

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E5%90%88%E8%A1%86

―・→

茶の湯は政治の道具として、

「織田信長と千利休」関係 ~『豊臣秀吉と千利休』関係に進みます →

豊臣秀吉は織田信長の政治を継承し。その後、豊臣秀吉と千利休は一心同体の関係に  千利休が存在しなかったら、豊臣秀吉は天下人にはなれなかった。云われるほどです。

千利休が存在しなかったら、豊臣秀吉は天下人にはなれなかった。云われるほどです。

―・→

△ 天下人となって行く秀吉、

人の上に立つほど、猜疑心も高まって人を信用できづ、まわり人々の意見を聞き入れなくなり、側近である千利休の意見も不敬だと思うようになったと云い。利休が秀吉に対して、意図的に不敬な態度を示すようになった事件が、まな弟子である山上宗二が残酷な殺され方をした事を端緒 (糸口) に。云われています。

その時期は、

豊臣秀吉による東に西に政策 →

東に小田原征伐 ⇔ 西に唐入り (朝鮮出兵) に関する政策時期で、自分の意に反する対意見を徹底的に廃し、豊臣政権は成れの果て姿を見せるように? との声も見られます。

↑

中央集権体制の始まり?

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→– 地方分権 と 中央集権 –

(・・? もともと?

豊臣秀吉の師である織田信長と和泉国は堺の自治都市との関係もライバル関係 → 持ちつ持たれつ関係にありましたので、天下人へと登り行く秀吉と利休の関係悪化も自然の流れ? あったようにも思います。

どちらかというと?

自治都市は『地方分権』タイプ、

⇔

織田信長 → 豊臣秀吉が目指す政治は「中央集権」タイプ? 見えます。

中央集権体制を目指す織田信長 → 豊臣秀吉と ⇔ 地方分権タイプの和泉国の堺 (自治都市) ?

(・・? もともと?

目指すゴールが異なる『持ちつ持たれつ関係』にあったようにも思います。

―(・・? ―?→

– 政治家 と 芸術家 –

政治家は上の代表で ⇔ 芸術家は下の代表に。政治家と芸術家は相反する関係にあるけど、政治家は芸術家を利用して上に立ち  芸術家は政治家の力を借りて成立する。持ちつ持たれつ関係にあったという。

芸術家は政治家の力を借りて成立する。持ちつ持たれつ関係にあったという。

政治家 (豊臣秀吉) と 芸術家 (千利休) も、一心同体ような持ちつ持たれつ関係にあり、芸術家 (千利休) の力を借りて階段を登った豊臣秀吉 ⇔ 政治家 (豊臣秀吉) の力を利用して注目を集めた千利休。経緯もあったと思います。

豊臣秀吉は全国制覇を目指し、中央集権タイプの政治家になって行きます →

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→豊臣秀吉の師である織田信長は、

天下人になる一歩手前とき、朝廷より「太政大臣・関白・征夷大将軍』← 3つの官職うち ⇔ どちらが良いか? 問われ、無解答まま亡くなったと云われています。

「太政大臣と関白」は公家的、

⇔

『征夷大将軍』は武家的。

地位的には、

太政大臣 > 関白 > 征夷大将軍。

豊臣秀吉は、

武家的な官職・征夷大将軍ではなく、公家的な官職・関白 → 太政大臣となり、天下人を目指していたようです。

―?→

また一説によると、

豊臣秀吉は身分の低い出で、天皇家との血筋が関与する『征夷大将軍』という称号を得る事は、関白と太政大臣の位よりも難しい事だったとも云われています。

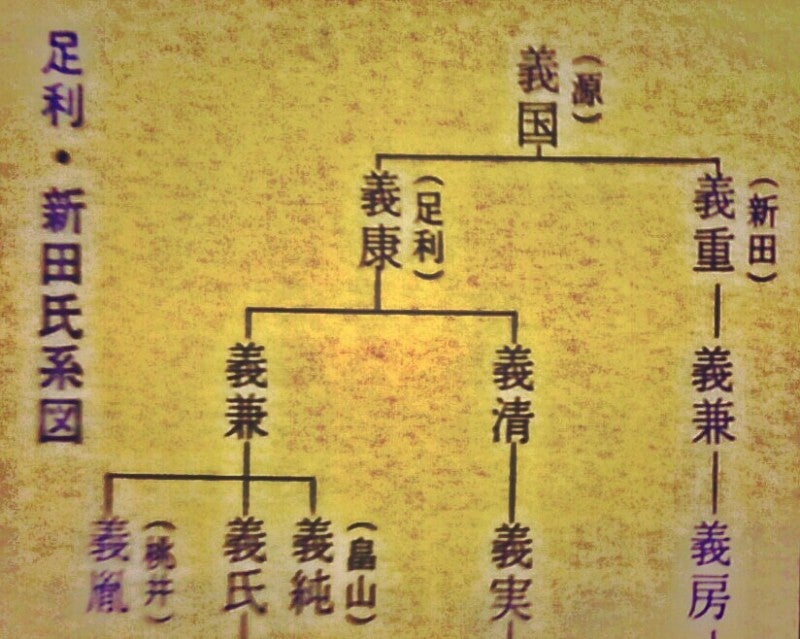

征夷大将軍の武家 → 鎌倉幕府の源頼朝・室町幕府の足利尊氏。2者とも、清和源氏 / 清和天皇の子孫 (血筋) を持っていました。

官位は太政大臣 < 征夷大将軍、

⇔

血筋は征夷大将軍 > 太政大臣。

そのため、

徳川家康は「天下取り」以上に『征夷大将軍』という称号を得る事に、もっとも苦労したと云われています。

天皇家との血筋が関与する『征夷大将軍』という称号について  思い出して見ました

思い出して見ました

ー↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー

─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ーその昔、

桓武天皇の子孫 → 清和天皇の子孫・源義国 (源氏) は、下野国足利荘 (いま栃木県足利市) に住んでいました。

引き続き → 源義国の次男・源義康も下野国足利荘 に住み、その地名から足利義康と名乗り

次男の足利家よりも長男の新田家の家柄 (血筋) が高位にあったので、徳川家康は上野国の新田家より源氏の系図を作成してもらったと云われています。

… 伝承によると

伝承によると  →

→

伝承によると

伝承によると  →

→徳川家康の祖先・徳阿弥は、上野国新田郡徳川郷で生まれ。後ほど、一遍上人が開いたと云われる時宗の門徒になり全国各地を遊行するうち、三河国賀茂郡松平郷にたどり着き定住。その地で生まれた徳川家康も源氏の血をひく徳阿弥の子孫。という伝承です。

徳阿弥 →

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E8%A6%AA%E6%B0%8F

徳川家康のフルネームは、

徳川次郎三郎源朝臣家康 (とくがわじろうさぶろうみなもとのあそんいえやす) → 源氏

織田信長のフルネームは

織田弾正忠平朝臣信長 (おだだんじょうのちゅうたいらのあそんのぶなが) → 平氏

征夷大将軍 →

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%81%E5%A4%B7%E5%A4%A7%E5%B0%86%E8%BB%8D

―?→

(・・? 不思議お話?

南北朝時代 →

下野国の足利家 (源氏) は室町幕府を開き ⇔ 上野国の新田家 (源氏) は対立関係にありました。

… ある方ブログによると

ある方ブログによると  →

→

ある方ブログによると

ある方ブログによると  →

→徳川家康が公家的な官職・関白 → 太政大臣よりも ⇔ 武家的な官職・征夷大将軍に重きを置くようになったのは、幼い頃の人質生活に端を発していると載っていました。

竹千代 (徳川家康) は幼い頃、

足利家 (北朝) の分家である今川家 (北朝) のもと、駿河国で人質生活を送っていました。そのとき、今川家の軍師である太原雪斎 (たいげんセッサイ) が竹千代 (徳川家康) の家庭教師を努めたといいます。

太原雪斎 →

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E9%9B%AA%E6%96%8E

―?→

徳川家康は1605年に徳川秀忠に将軍職を譲って  自身は駿河国の駿府城で政治を行う。江戸城には2代将軍・徳川秀忠

自身は駿河国の駿府城で政治を行う。江戸城には2代将軍・徳川秀忠  駿府城には徳川家康が住まい、江戸城よりも < 駿府城の方が政治力を持っていた。その後、政治力を発揮した徳川家康は「公家諸法度」『武家諸法度』といった朝廷の政治力や地方武士の政治力を「統制政策』を整備し、1616年に太政大臣となってすぐ亡くなった? ようです。

駿府城には徳川家康が住まい、江戸城よりも < 駿府城の方が政治力を持っていた。その後、政治力を発揮した徳川家康は「公家諸法度」『武家諸法度』といった朝廷の政治力や地方武士の政治力を「統制政策』を整備し、1616年に太政大臣となってすぐ亡くなった? ようです。

―(・・? ―?→

「前回お話」と『今回お話』 時代はダイブ飛んでおりますが、7世紀は日本史の始点時代 ~

時代はダイブ飛んでおりますが、7世紀は日本史の始点時代 ~

中央集権体制を強化する豊臣秀吉は、南九州平定後、バテレン追放令という天主教を封印する法案を出していました。その法案に反発していたのが  高槻城主・高山右近で

高槻城主・高山右近で  加賀国の前田利家が高山右近を保護していたようです。

加賀国の前田利家が高山右近を保護していたようです。

天主教徒の高山右近は、千利休の『7弟子』1人に数えられる人物で、その居城は摂津国三島郡高槻村という住所になっていたようです。

↑

右近の里は三島の里です。

和泉国堺と南九州で活動していた雑賀衆は一向衆であると同時に鉄砲衆で。その鉄砲は海外由来。との事。

十人十色の説ありますが、千利休は仏教徒 (禅僧) であると同時に  天主教徒でもあった? 説もあります。

天主教徒でもあった? 説もあります。

その茶室の入口は

腰に刀を刺したままでは入れないほどの狭さで、それは『広き門よりも狭き門より入りなさい』という天主の教えであった? との事。

千利休の愛弟子 (まなでし) の山上宗二は、小田原の後北条氏に仕える前は、加賀国の前田利家に仕えていたと云われています。

まな弟子の山上宗二が豊臣秀吉によつて、残酷な殺され方をした事を端緒 (糸口) に、千利休は豊臣秀吉に対する嫌悪感を態度で見せるようになったといいます。

―?→

1587 (天正15) 年、

https://kotobank.jp/word/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90-52053

九州征伐

1590 (天正18) 年、

https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90-40546

小田原征伐

―?→

さつま芋を江戸に普及させた青木昆陽は、薩摩から前田利右衛門の『リエモン芋』を。

(・・? なんとなく?

前田 → 利? という名前も気になります。

さつまいも原産地は『南米大陸』で、天主教徒のポルトガル商人やスペイン商人が中国は広州のマカオに普及させた? 云われています。

― →

→

→

→

コメントを残す