摂津国

住吉郡を拠点に活動していた

「軍事的な氏族」で、

歌人として知られる

大伴旅人 (たびと) は

軍人としても有名で、その子・

大伴家持 (やかもち / 10歳) も父とともに筑紫国の大宰府に赴任。といいます。

当時、

筑紫国の大宰府は『遠の都 / ミニ朝廷』と呼ばれ、

倭国 (後の日本) の出先機関ような役割をし、

大伴家持 (やかもち) の父・

大伴旅人 (たびと) は大宰府の長官で

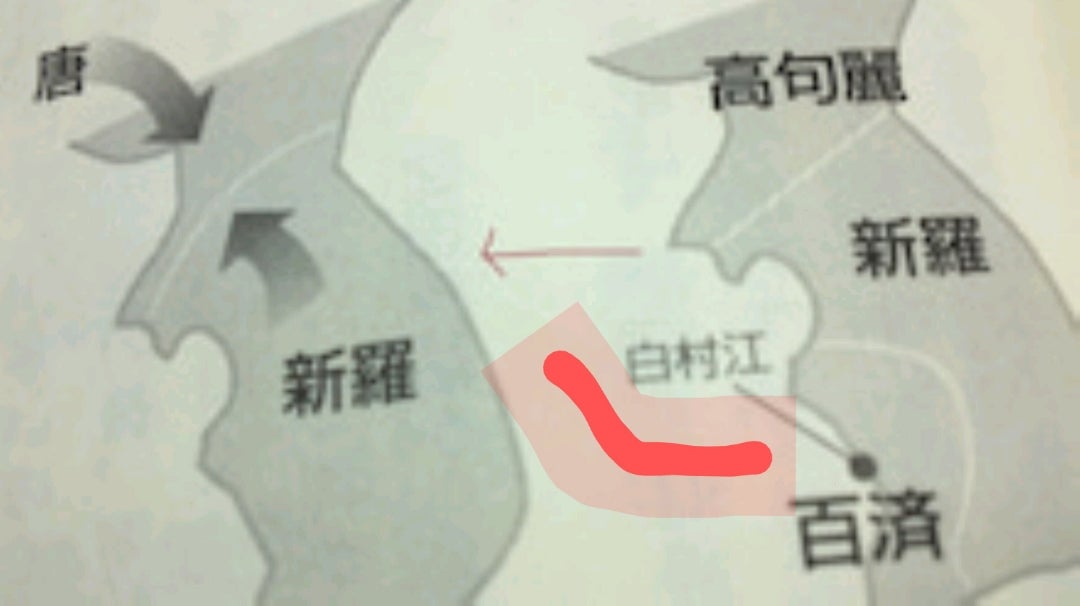

白村江の戦い

白村江の戦いに向かった防人たちの軍

司令官でもあったようです。

* たびとは歌人で軍人

― (・・? ―?→

7世紀は

日本史の始点で『日本 (国号)・天皇 (称号)・大化 (元号) 』が用いられた時代

今日の令和という元号の源泉に云われています。

* 日本のナショナる意識が高まった時代

当時の倭国 (後の日本) は

摂津国と大和国に都を行き来しており、大和国は「内政の都」

摂津国

摂津国は『外交の都』の役割をしていたようです。

― →

→

(・・! 意外にも?!

倭国が日本 (国号) を意識し、

日本初の元号 (大化) が使用されたのは摂津国の難波宮に都があった時代で、その後も

難波宮は『副都』や『外交的』な機能 / 役割をしていた。との事。

また、

難波宮があった

摂津国の一宮は

住吉社で、住吉 (すみのえ) の神は海的な「お社」で海外への航路神・

軍神の色を持っていたといいます。

摂津国

住吉郡を拠点に活動していましたので、その

『住吉 (すみのえ) 』という文字は → 後にも前にも ← 重要なキーワードになっているように思います。

―(・・? ―?→

遣隋使や遣唐使は住吉大社で航海安全祈願後、

住吉津 ~

難波津を経由して → 瀬戸内海 → 朝鮮半島や中国大陸へ向かったようです。

―(・・? ―?→

上町台地の『高台 = 大坂』にあったという。

→ 後にも前にも ← 住吉 (すみのえ) という文字は重要なキーワードに。

… 端的にいうと

端的にいうと  →

→

例えば?

豊臣秀吉いうと

大阪城

大阪城を思い浮かべるけど?

自分の学生ころ教科書では織田信長と豊臣秀吉の時代 → 織豊時代は『安土桃山時代』と記載されていました。

織田信長は安土城

豊臣秀吉

豊臣秀吉は

桃山城 (

伏見城) を内政の都に。

豊臣秀吉は京都の

桃山城 (

伏見城) を「内政の都」

大阪城

大阪城を『外交の都』にしていたようです。

時代は飛んでいるけど

豊臣秀吉も →

西に東に ← 7世紀の

倭国 (後の日本) と似た政策をしていたように思います。

(・・? 関連かも?情報→

鎌倉時代の (前) 北条氏も

安土桃山

安土桃山時代の (後) 北条氏も

伊豆国に政治の起点を持ちます。

ー↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー

時宗

時宗 (

ときむね) は

時宗 (じしゅう) を

立入禁止。

時宗 (

ときむね) は

伊豆国に源泉、

―(・・? ―?→

─伊予国

─伊予国 と

伊豆国 ─

7世紀は

日本史の始点時代

伊予国

伊予国 と

伊豆国は

西方と東方の

出入口

なっていたように思います。

日本史の始点時代 →

倭国 (後の日本) のナショナる意識が高まった時代、摂津国の難波宮に都があったといいます。

伊予国 と

伊豆国 →

摂津国 は『

三島の里』になっており、その源泉は7世紀の『

白村江の戦い』にあると云われています。

三島 →

7世紀の

倭国 (後の日本) は朝鮮半島にあった百済 (くだら) を救済するため

白村江に向かいました。

―(・・? ―?→

時代は飛ぶけど

飛鳥時代の6世紀ころ、朝鮮半島の百済国から「仏教」が日本にやって来ました。

(・・; そのとき;

蘇我氏と物部氏による「崇仏排仏論争」が起きます。

結果、廃仏派の物部氏が崇仏派の蘇我氏に勝利し、

日本に初めて持ち込まれた仏様 (仏像) は

難波の堀江に棄てられました。

後ほど、

難波の堀江に棄てられた仏様 (仏像) を

本田善光という人が拾い上げ、仏様 (仏像) を信濃国に持ち帰り

善光寺 という寺名の起源に?! という

『説 / 伝承』も云われています。

それも

伝承ですが

、

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

(・・; 内容は複雑していますが;

時宗 (じしゅう) の一遍上人 は伊予国で生まれ、10歳のとき母を亡くし、14歳とき筑紫国の大宰府にあった浄土宗の寺院にて出家 → 25歳とき父を亡くし伊予国に帰国し、いったん僧侶を辞める / 還俗 → 33歳ころ再出家を決意し、信濃国の善光寺で―・・→

信濃国で踊り念仏を始めた一遍上人は、その後、全国各地を遊行 (念仏廻り) し摂津国で亡くなったと云われています。

一遍上人は

上記文の国に関与

上記文の国に関与  見えます!?

見えます!?

また、当時の善光寺は『どんな人も?』宗派を問わない寺であったようです。

… もう一度

もう一度  →

→

時宗 (じしゅう) は 伊予国に源泉、

時宗 (ときむね) は 伊豆国に源泉。

―(・・? ―?→

7世紀は

日本史の始点時代

伊予国

伊予国 と

伊豆国は

西方と東方の

出入口

なっていたように思います。

(・・? 詳しくは解りませんが?

7世紀ころ伊豆国「辺り』が「中央政府」と『東方政府』の分岐点になっていたようで?

東国各地から集結した防人たちは次から次へと摂津国の堀江 (ほりえ) から小舟に乗り → 伊予国 → 筑紫国 → 朝鮮半島に出発して行く。その様子を見た大伴家持 (やかもち) は「彼らはもう二度と妻に逢えぬかもしれない。さぞかし望郷の念に駆られていることであろう」と? 防人たちの心中を思いやった1首? 思われます。

(・・? 時宗 (ときむね) と 時宗 (じしゅう) ?

伊豆国と伊予国 → 西に東に ← 出入口?─ ━

━

ともに  三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。

三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。

―↓―↓―

熟田津に

船乗りせむと

月待てば

潮もかなひぬ

今は漕ぎ出でな

━─額田王─━─

―↓―↓―

防人の

堀江漕ぎ出る

伊豆手船

楫取る間なく

恋は繁けむ

━─大伴家持─━─

さきもりの

ほりえこぎづる

いずてぶね

かじとるまなく

こひはしげけむ

― →

→

熟田津 (にぎたつ) とは

熟田津 (にぎたつ) とは  →

→

─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー ―…

―… →

→ →

→ 白村江の戦い に向かった防人たちの心中を歌った代弁歌に思われます。

白村江の戦い に向かった防人たちの心中を歌った代弁歌に思われます。 ―…

―… →

→ →

→ 端的にいうと

端的にいうと  →

→ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー ─伊予国 と 伊豆国 ─

─伊予国 と 伊豆国 ─

西方と東方の出入口

西方と東方の出入口  なっていたように思います。

なっていたように思います。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→![]()

![]() 上記文の国に関与

上記文の国に関与 ![]() 見えます!?

見えます!? もう一度

もう一度  →

→ 西方と東方の出入口

西方と東方の出入口  なっていたように思います。

なっていたように思います。 ━

━![]() 三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。

三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。

→

→

コメントを残す