6代・尚泰久 王 (越来王子) は、今の沖縄市にある越来 (ごえく) 城から那覇市にある首里 (すい) 城に拠点を遷しました。

*首里城が本店

*首里城が本店  越来城が支店という関係。

越来城が支店という関係。

(・・? それは‥ 棚からぼた餅?

ような お話にも見えます。

ー?→

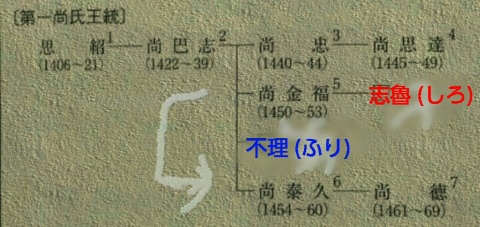

5代・尚金福 王が亡くなり、志魯・布里の乱が起きた1453年 ~ 3年後の1456年に首里城は復興。同時に  大量の梵鐘 (ぼんしょう) が造られました。

大量の梵鐘 (ぼんしょう) が造られました。

*梵鐘 ≒ 仏教用品

それは言いにくい お話ですが;

それは言いにくい お話ですが;

実は、陰謀に「いんぼう」を重ねて王になった尚泰久 王は、後ろめたさ → 怨霊信仰など。歴代・琉球国王の中で最も仏教に帰依した王であると同時に、多くの寺院建立、銅鐘製造など‥ 云われています。

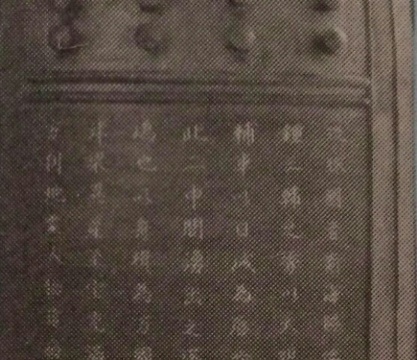

記録に残るだけでも三十口ほど、梵鐘が短期間で大量に鋳造され、わずか一時期、一地域でこれほどたくさんの梵鐘が鋳造されたのは、中国や日本の歴史に照合しても希有な時代でありました。

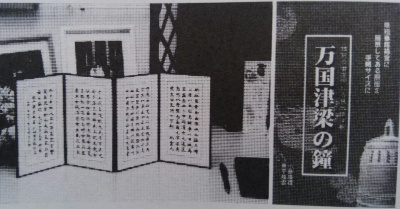

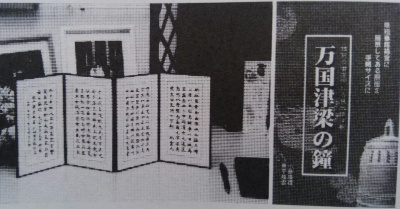

その梵鐘 (ぼんしょう) の中には、通称・万国津梁の鐘 (かね) と呼ばれ、首里城の正殿に掛けられた鐘も含まれています。

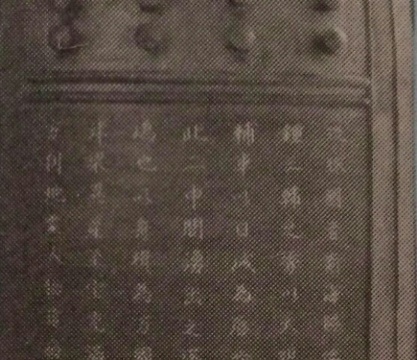

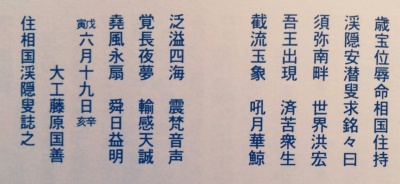

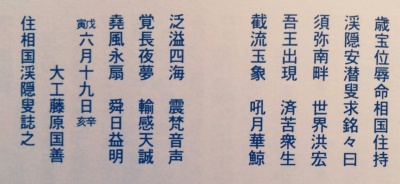

その 「万国津梁の鐘」には『碑文』が書かれており、碑文(漢文)の鐘銘を書いたのは、 京都五山僧の 渓隠安潜(けいいんあんせん)という禅僧、鐘を造ったのは藤原国善 (ふじわらのくによし) という鋳物師でありました。

その 「万国津梁の鐘」には『碑文』が書かれており、碑文(漢文)の鐘銘を書いたのは、 京都五山僧の 渓隠安潜(けいいんあんせん)という禅僧、鐘を造ったのは藤原国善 (ふじわらのくによし) という鋳物師でありました。

万国津梁の鐘 の文容には『外交的なメーセージ』が記されていたようです。

万国津梁の鐘 の文容には『外交的なメーセージ』が記されていたようです。

ー?→

今は違うところに安置していますが、

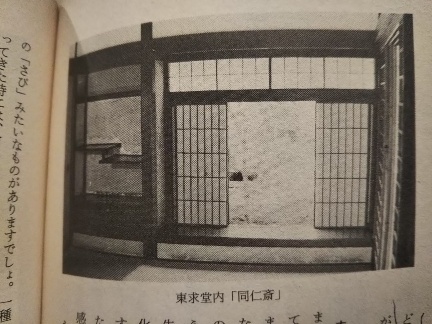

政 (まつりごと) → 「政治と祭祀」 を行う首里城の正殿に万国津梁の鐘が掛けられていました。

政 (まつりごと) → 「政治と祭祀」 を行う首里城の正殿に万国津梁の鐘が掛けられていました。

ー(・・? ー?→

実は、

実は、 今でも?‥

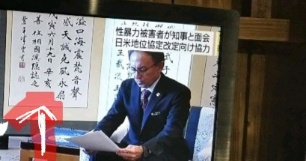

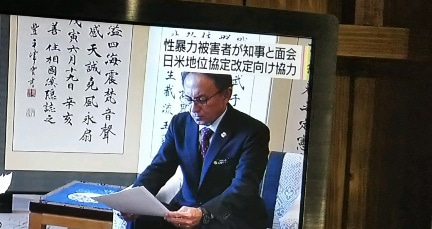

今でも?‥ 沖縄県の政治ところ / 来賓場 には、鐘の碑文があるといいます。

沖縄県の政治ところ / 来賓場 には、鐘の碑文があるといいます。万国津梁の鐘の碑文 (漢文) の末尾には「明の天順二年 (1458年) 6月19日、鉄の大工 / 鋳物師・藤原国善 (ふじわらのくによし) が鐘を作り、相国寺に住む禅僧・渓隠安潜 (けいいんあんせん) が文字を記した」 と、あるようです

ー(・・? ー?→

当時の相国寺は琉球にあった禅寺の名前ですが、日本 (京都) にも同名の禅寺があり、関連していた可能性は高いようです。

日本の相国寺 (禅寺) には、通称・金閣寺や銀閣寺といった有名寺院が付随しているのですが、南禅寺 (禅寺) や円覚寺 (禅寺) などのような史料が少ない影響からか? その役割 (実態) はあまり世に知られていないといいます。

相国寺と金閣寺 (鹿苑寺) は、室町幕府の3代将軍・足利義満が同時期に建てた禅寺。その相国寺も金閣寺 (鹿苑寺) も 足利義満 に由来する寺名。

相国寺は足利義満の職名・相国 (ショウコク)  金閣寺 (鹿苑寺) は足利義満の法名・鹿苑 (ろくおん) を意味しているようです。

金閣寺 (鹿苑寺) は足利義満の法名・鹿苑 (ろくおん) を意味しているようです。

*職名と法名

… 相国 (ショウコク) とは

相国 (ショウコク) とは  →

→

中国風な呼び名で、国政を相 (たす) ける人の意味で宰相や大臣のこと。

*相 ≒ 臣

〈例〉

首相 = 総理大臣 / 宰相 (さいしょう) 、

相国は 太政大臣・左大臣・右大臣 の唐名。

https://kotobank.jp/word/相国-531497

室町幕府の3代将軍・足利義満も「太政大臣」になっていた事から、太政大臣の唐名・相国が寺の名前になっているように思われます。

*相国 ≒ 太政大臣

ー・→

ー 相国寺 (ショウコクじ) ー

本尊は釈迦如来、開基は足利義満、開山は夢窓疎石。

足利将軍家や伏見宮家および桂宮家ゆかりの禅寺であり、京都五山の第2位に列せられている。相国寺は五山文学の中心地であり、画僧の周文や雪舟は相国寺の出身である。また、京都の観光名所として著名な鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)は、相国寺の山外塔頭(さんがいたっちゅう)である。

https://ja.m.wikipedia./相国寺

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

内容は複雑していますが、

もう一度、上記の文を載せて見ました。

ー↓ー↓ー

5代・尚金福 王が亡くなり、志魯・布里の乱が起きた1453年 ~ 3年後の1456年に首里城は復興。同時に  大量の梵鐘 (ぼんしょう) が造られました。

大量の梵鐘 (ぼんしょう) が造られました。

*梵鐘 ≒ 仏教用品

6代・尚泰久 王は、歴代の琉球国王の中で最も仏教に帰依した王であると同時に、多くの寺院建立、銅鐘製造など‥ しました。

ー↓ー↓ー

1456年 ~

6代・尚泰久 王の時代の日本は、金閣寺 (足利義満) の時代ではなく、銀閣寺 (足利義政) の時代。

ー?→

室町幕府の8代将軍・足利義政、

… 室町時代

室町時代  →

→

金閣寺は絶頂期 ⇔ 銀閣寺は衰退期、

金閣寺は北山文化 ⇔ 銀閣寺は東山文化、

絢爛豪華な金閣寺 ⇔ 侘しく寂しい銀閣寺。

ー  ー

ー  →

→

金閣寺 (鹿苑寺) は室町幕府の3代将軍・足利義満が建てた禅寺  銀閣寺 (慈照寺) は8代将軍・足利義政が建てた禅寺で

銀閣寺 (慈照寺) は8代将軍・足利義政が建てた禅寺で  両寺は対照的に比較される事が多いようです。

両寺は対照的に比較される事が多いようです。

ー →

→

通称・金閣寺も銀閣寺も『相国寺』の境外塔頭寺院との事。また、今の僧侶 と 昔の僧侶 は異なり、室町時代の僧侶は政治家。あるいは政治顧問の役割をしていたようです。

通称・金閣寺も銀閣寺も『相国寺』の境外塔頭寺院との事。また、今の僧侶 と 昔の僧侶 は異なり、室町時代の僧侶は政治家。あるいは政治顧問の役割をしていたようです。

*寺院 ≒ 政治施設

碑文の末尾には「明の天順二年 (1458年) 6月19日、鉄の大工 / 鋳物師・藤原国善 (ふじわらのくによし) が鐘を作り、相国寺に住む禅僧・渓隠安潜 (けいいんあんせん) が文字を記した」 と、あるようです。

碑文の末尾には「明の天順二年 (1458年) 6月19日、鉄の大工 / 鋳物師・藤原国善 (ふじわらのくによし) が鐘を作り、相国寺に住む禅僧・渓隠安潜 (けいいんあんせん) が文字を記した」 と、あるようです。

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

琉球で仏教が流行した6代・尚泰久 王の時代の日本は  8代将軍・足利義政 (銀閣寺) の時代。

8代将軍・足利義政 (銀閣寺) の時代。

… 昔の教科書には

昔の教科書には  →

→

通称・銀閣寺 (正式名・慈照寺) は  絢爛豪華な金閣寺 (正式名・鹿苑寺)

絢爛豪華な金閣寺 (正式名・鹿苑寺)

に対抗する形で銀箔を貼る予定であったけど、予算不足で銀箔を貼る事できづ、未完成な状態で造られた銀閣寺? と記載されていたけど、近年では、足利義政は、当初から銀箔を貼るつもりはなく、あえて『侘びしくて寂しい空間』を好んでいた? とも云われています。

に対抗する形で銀箔を貼る予定であったけど、予算不足で銀箔を貼る事できづ、未完成な状態で造られた銀閣寺? と記載されていたけど、近年では、足利義政は、当初から銀箔を貼るつもりはなく、あえて『侘びしくて寂しい空間』を好んでいた? とも云われています。

さまざまな文献を見渡しても、

室町幕府8代将軍・足利義政は「趣味の世界に没頭した無能将軍」『引きこもり将軍』など。政治家としての評価はたいへん厳しいものの、文化 / 芸術の面においては庶民の間にまで幅を拡げるキッカケを作った人物。との評価も日に日に見られます。

中でも、

ー(・・? ー?→

実は

実は 南蛮焼の「南蛮」という言葉も侮蔑用語であるけど、足利義政の文化影響を受けた茶人たちが、質素で肌触りの悪い『南蛮焼 (なんばん焼き) 』を好み、多数 来琉 (来沖) していたといいます。

南蛮焼の「南蛮」という言葉も侮蔑用語であるけど、足利義政の文化影響を受けた茶人たちが、質素で肌触りの悪い『南蛮焼 (なんばん焼き) 』を好み、多数 来琉 (来沖) していたといいます。

ー?→

肌触りの悪い『南蛮焼 (なんばん焼き) 』を美しい。と感じる文化にも通じている。とも。

ー (・・? ー →

→

もの静かでさびしい、つらく悲しい孤独感、心細い状態、やりきれない気持ち、当惑するさま。心が慰められないさま。

https://kotobank.jp/word/侘しい-665508

https://kotobank.jp/word/寂しい-511690

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

そうした時代に、

茶人や金製工 (かんゼーク / 鉄の大工) ほか、

(・・? その影響なのか?

今日の沖縄語にも『京言葉』の名残が見られると云われています。

《例》

『ありがとー』の古語は『拝み侍る』。

拝む = 願う

侍る (はべる)

侍 (はべ) ら → 侍 (さび) ら

ー・→

3島の「ありがとー」→

沖縄島 → 2拝で侍べら (にふぇーでーびる)、

宮古島 → 嘆願恃で (たんでぃがーたんでぃ)?

石垣島 → 3拝云う ( みーふぁいゆー)。

そのほか、

いらっしゃいませ = 参り召しおはれ (メンソーレ)、またお会いしましょう = また来侍 (はべ) らさい (マタンチャービラサイ)、失礼致します = ご無礼侍ら (グブリーサビラ) など‥ あります。

ー?→

(・・? まことか田舎?

ー  →

→

尚金福 王は

尚金福 王は  →

→

越来城が支店という関係。

越来城が支店という関係。![]() 大量の梵鐘 (ぼんしょう) が造られました。

大量の梵鐘 (ぼんしょう) が造られました。![]() それは言いにくい お話ですが;

それは言いにくい お話ですが;

→

→

コメントを残す