2022/11/27

1603年

徳川家康は「天下取り」以上に『征夷大将軍』の称号を得る事に苦労していた。徳川家康の祖先である『徳阿弥 (架空の人物) 』は一遍上人が開いた時宗 (浄土系の宗派) の門徒で三河国賀茂郡で生まれた。その時宗と上野国の新田家 (源氏) の協力によつて  松平家康 ~ 徳川家康 (源氏) となり征夷大将軍になれたと云われています。

松平家康 ~ 徳川家康 (源氏) となり征夷大将軍になれたと云われています。

非常に複雑な家族政治 → 葛藤物語の重要人物で、伊予国久米郡松山郷で生まれ、念仏踊りと熊野信仰を再興させた人物と云われています。

徳川家康は浄土系のエネルギーを「利用」しつつ『封印』していたこと  天主教徒たちは浄土系の一向宗 (衆) たちをライバル視していた事について考えて見ました。

天主教徒たちは浄土系の一向宗 (衆) たちをライバル視していた事について考えて見ました。

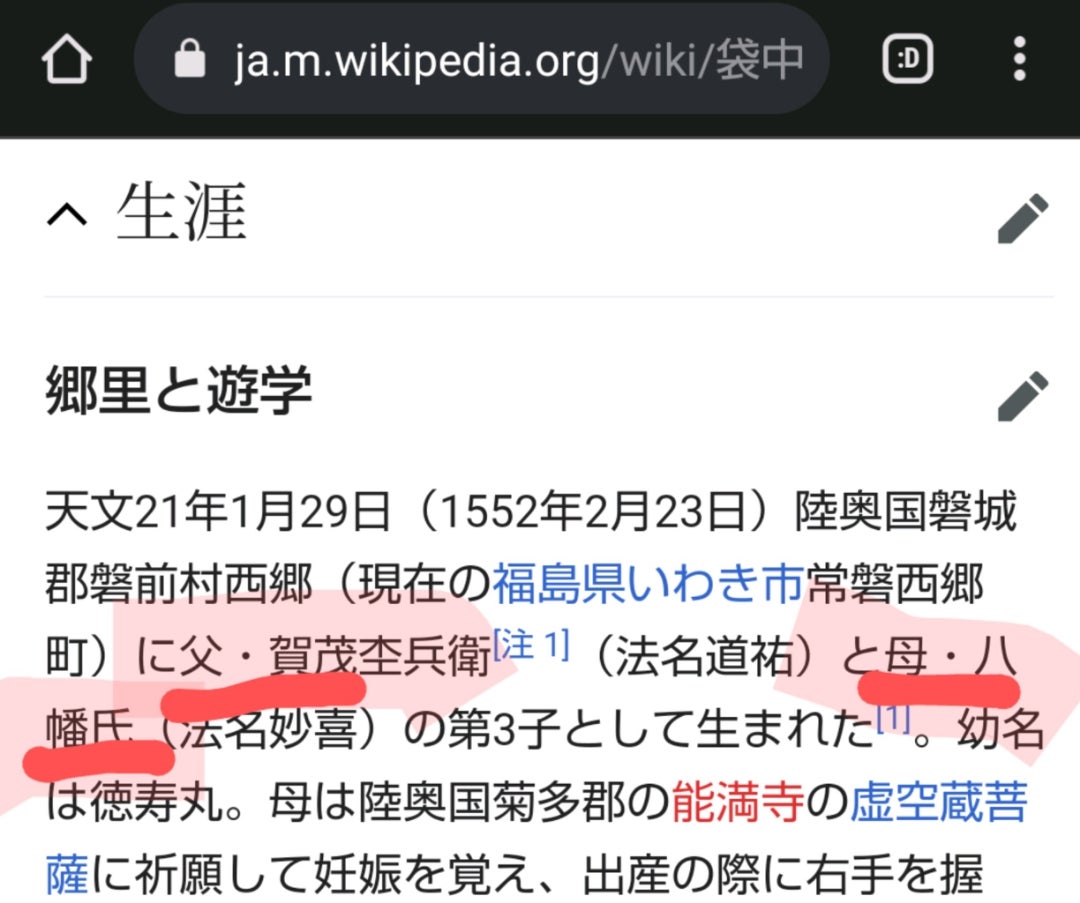

1603年に来沖した袋中上人 (父は賀茂氏) は  玄関の扉を

玄関の扉を  そうした役割を持っていた。徳川家康が天下取り以上に苦労した征夷大将軍の称号は「内側」では通用したけど ⇔『外側』では通用しなかった。非常に複雑な家族政治 → 葛藤物語は海の果てまで波及していた

そうした役割を持っていた。徳川家康が天下取り以上に苦労した征夷大将軍の称号は「内側」では通用したけど ⇔『外側』では通用しなかった。非常に複雑な家族政治 → 葛藤物語は海の果てまで波及していた  思います。

思います。

玄関の扉を

玄関の扉を  そうした役割を持っていた。徳川家康が天下取り以上に苦労した征夷大将軍の称号は「内側」では通用したけど ⇔『外側』では通用しなかった。非常に複雑な家族政治 → 葛藤物語は海の果てまで波及していた

そうした役割を持っていた。徳川家康が天下取り以上に苦労した征夷大将軍の称号は「内側」では通用したけど ⇔『外側』では通用しなかった。非常に複雑な家族政治 → 葛藤物語は海の果てまで波及していた *葛藤物語≒玄関物語。

(・・? ひとまづ?

― ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→伊予国松山市の語源は、

ー(・・? ー?→

古代から伊予国と陸奥国の南方は  玄関の役割をしていたので

玄関の役割をしていたので  重要な人物が藩主になっていたように思います。

重要な人物が藩主になっていたように思います。

玄関の役割をしていたので

玄関の役割をしていたので  重要な人物が藩主になっていたように思います。

重要な人物が藩主になっていたように思います。(・・? 不思議お話?

加藤嘉昭の父さんは、浄土系の反乱→三河一向一揆とき、徳川家康を亡ぼそうとし近江国に流転した人物だといいます。

近江国は一向宗と天主教の拠点であった時代もあり、近江国の天主教徒であった蒲生氏郷 (がもうウジサト) が陸奥国の会津地方を商整備したと云われています。

徳川家康はそうした何かのエネルギーを「利用」しつつ『封印』しているように思います。

(・・? また不思議お話?

徳川家康の側近であった本多正信も浄土系の反乱→三河一向一揆とき、徳川家康を亡ぼそうとし加賀国に流転した人物。江戸時代が始まる前の1602年に浄土系の本願寺は西本願寺と東本願寺に分別したのも本多正信による分断政策? 説もあります。

天主教徒は浄土系の宗 (衆) をライバル視しており、2宗の信徒には商人や鉄職人が多くいたと云われています。

天主教徒のルイス・フロイスの日記には、

「紀伊国には百姓たちの共和国 (自治都市) が存在し、5つの宗教的共和国で形成している」と記され、それは浄土系の衆+密教系の衆→熊野的な宗 (衆) を指し  商人や鉄職人が鉄砲衆にも結び付く事もあったようです。

商人や鉄職人が鉄砲衆にも結び付く事もあったようです。

「百姓=農民」との解釈は大変な誤り、百姓は百 (たくさん) の姓 (衆) を意味する。例えば、加賀一向一揆の後、加賀国では百姓たちの自治都市が形成さたけど、加賀国が「農の国」というのは大変な誤り。古代~日本の政治体制は「農本主義」⇔ 熊野的な宗 (衆) は『重商主義』的な宗 (衆) に支えられていたといいます。

― ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→内容はダイブ飛んでおりますが、

浮島 (那覇島) にも、商人や鉄職人たちに支えられた熊野的な宗 (衆) の来島が古い時代からあったでは? 思う事ありました。

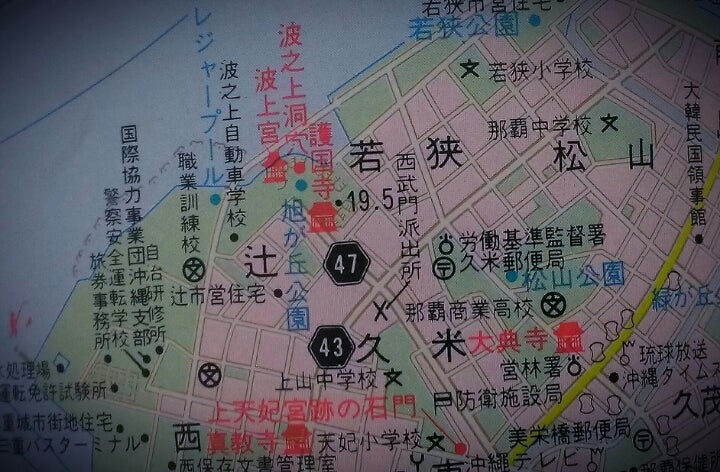

若狭町村に住まう日本の商・職人は、

薩摩商人 > 博多商人や近江商人・堺商人の流れを組む九州移住者・若狭湾 (日本海) の流れを組む商人や薬人・摂津国や和泉国の茶人・薩摩商人だけど  その祖先は全国各地の行商人であったり。徳川家康が「利用」しつつ『封印』していた浄土系の衆とも関連してるでは? 思います。

その祖先は全国各地の行商人であったり。徳川家康が「利用」しつつ『封印』していた浄土系の衆とも関連してるでは? 思います。

天主教徒のルイス・フロイスの日記にあった「百姓たちの共和国 (自治都市) 」は  玄関の扉

玄関の扉  そうした役割を持っていた。非常に複雑な家族政治→葛藤物語は玄関物語とも結び付き

そうした役割を持っていた。非常に複雑な家族政治→葛藤物語は玄関物語とも結び付き  遠く離れた海の果てまで波及していた

遠く離れた海の果てまで波及していた  けれども ⇔ それは「利用」しつつ『封印』の物語であるので、教科書に載る事はない秘密の扉かもしれません。

けれども ⇔ それは「利用」しつつ『封印』の物語であるので、教科書に載る事はない秘密の扉かもしれません。

玄関の扉

玄関の扉  そうした役割を持っていた。非常に複雑な家族政治→葛藤物語は玄関物語とも結び付き

そうした役割を持っていた。非常に複雑な家族政治→葛藤物語は玄関物語とも結び付き ━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

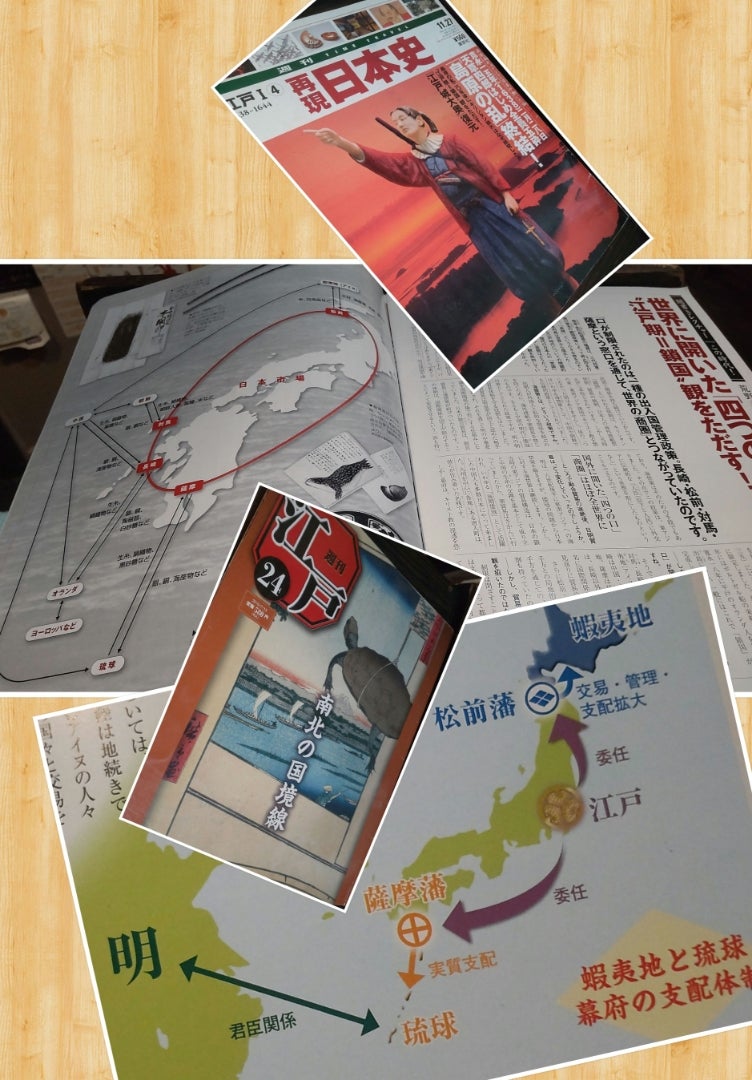

1609年

江戸幕府は『大船建造の禁』を発布し、諸藩の大名たちが大きな商船や軍船を造る事を禁ずる法案を出します。その法案 は、各国の大名たちが商的エネルギーを用いて江戸幕府を上回らぬよう  地方統制策

地方統制策 で武家諸法度の前身とも云われています。

で武家諸法度の前身とも云われています。

地方の政治家 (大名) が 中央政府 (徳川政権) を上回る事ないよう  地方統制策

地方統制策

1609年

日本は琉球と戦争を行う。

その戦争で琉球は敗れたのですが、独立国という形は残したまま→引き続き→明朝 (中国) との朝貢貿易は行なわれます→

↓↑

1609年は尾張国に名古屋城が築かれた時代でもあり、尾張国は織田信長  名古屋市は徳川家康が商基盤を整備したと云われています。

名古屋市は徳川家康が商基盤を整備したと云われています。

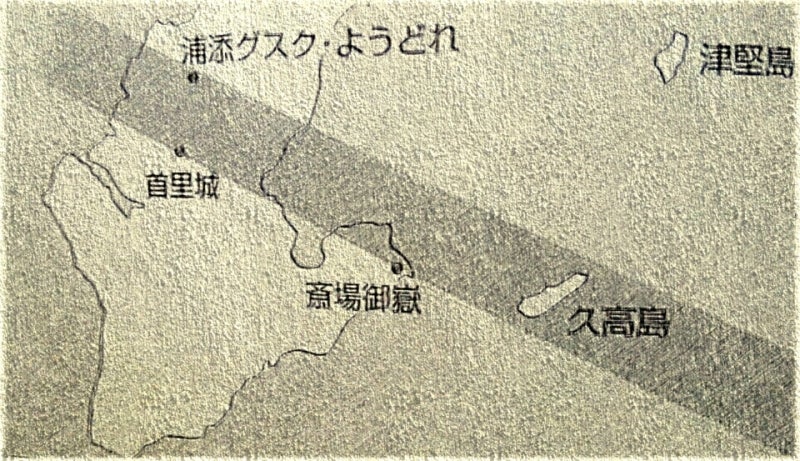

尾張国は陸の玄関  紀伊国は海の玄関

紀伊国は海の玄関  常陸国は陸奥国への玄関

常陸国は陸奥国への玄関  という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係になっていたようです。

という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係になっていたようです。

紀伊国は海の玄関

紀伊国は海の玄関  常陸国は陸奥国への玄関

常陸国は陸奥国への玄関  という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係になっていたようです。

という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係になっていたようです。その時代は、

中国でも日本でも琉球でも、2つの政治が揺れ動いていた時代で、細井平洲は『どんな人でも学ぶ権利』という思想を持ち、尾張国東海市名和町で生まれていたようです。

↓↑

上手く説明できませんが、

明倫堂は儒学の学校で  その影響は玄関物語を通して

その影響は玄関物語を通して  尾張国・紀伊国・常陸国

尾張国・紀伊国・常陸国  御三家の家族政治に結び付いていました。

御三家の家族政治に結び付いていました。

尾張国・紀伊国・常陸国

尾張国・紀伊国・常陸国  御三家の家族政治に結び付いていました。

御三家の家族政治に結び付いていました。細井平洲の儒学は朱子学と陽明学の折衷学。

比較的、

朱子学は農本的 ⇔ 陽明学は重商的。

傾向があったようです。

ー↓ー↓ー

当初は、

尾張国は農本的 ⇔ 武蔵国は重商的。

傾向が見られました。が、

尾張国は重商的 ⇔ 武蔵国は農本的。

反転傾向? 見られた。

*反転物語?

(・・? 紀伊国といえば?

『商的』エネルギーと結び付く  百姓たちの共和国 ≒ 熊野的な宗 (衆) の里でもありましたが、もしかすると? 徳川吉宗も『前半』と「後半」で

百姓たちの共和国 ≒ 熊野的な宗 (衆) の里でもありましたが、もしかすると? 徳川吉宗も『前半』と「後半」で  何かを「利用」しつつ『封印』していたでは? 思えて来ました。

何かを「利用」しつつ『封印』していたでは? 思えて来ました。

―(・・? ―?→

―![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

前回のブログでは

こんな文を載せて見ました。

ー↓ー↓ー

若狭局と辻殿  2人の妻がおり、辻殿は三河国賀茂郡で生まれ

2人の妻がおり、辻殿は三河国賀茂郡で生まれ  後ほど江戸幕府を開く徳川家康の祖である徳阿弥も三河国賀茂郡で生まれていました。その徳阿弥は、一遍上人の時宗 (浄土系の衆) の流れを組む人物と云われています。

後ほど江戸幕府を開く徳川家康の祖である徳阿弥も三河国賀茂郡で生まれていました。その徳阿弥は、一遍上人の時宗 (浄土系の衆) の流れを組む人物と云われています。

ー(・・? ー?→

もしかすると?

若狭町村の隣には辻村 (ちーじ) と呼ばれる女性だけの自治都市が存在し。その起源は定かではありませんが、南北朝時代ころ、熊野的な寺社とともに来た伝承があります。

南北朝時代は神仏習合  お寺と神社は Set 関係にあり、辻村 (ちーじ) という女性だけの自治都市も寺社とともに伝来と説が見られます。

お寺と神社は Set 関係にあり、辻村 (ちーじ) という女性だけの自治都市も寺社とともに伝来と説が見られます。

沖縄語では「頂上 (ちーじ) 、十字路 (あじまー ≒ 交差点) 」と音し、日本文字の交差点を意味する辻 (ちーじ) に当て字。

金満按司 (カニマンあんじ) と呼ばれた製鉄職人たちの御嶽 (うたき) で  金 (カニ) は金属 / 鉄類

金 (カニ) は金属 / 鉄類  満 (マン) は満 (たくさん)

満 (マン) は満 (たくさん)  按司 (あんじ) は職を司る主 (あるじ) → 金満按司 ≒ 製鉄職人という意味。

按司 (あんじ) は職を司る主 (あるじ) → 金満按司 ≒ 製鉄職人という意味。

… 複雑お話

複雑お話  →

→

複雑お話

複雑お話  →

→カニマンうたきは小禄城 (うるくグスク) の跡地にあり、その築城者の家族政治も那覇の辻村  金満按司 ≒ 製鉄職人たちと深い結び付きがあります。

金満按司 ≒ 製鉄職人たちと深い結び付きがあります。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━沖縄県では、

その野菜しりしり器は新潟県の燕三条市で製作。燕市 (職人の町) と 三条市 (商人の町) は燕三条市に →

(・・; 毎度こと;

長文駄文なっておりますが、

非常に複雑な家族政治 → 葛藤物語は海の果てまで波及していた ![]() 日本の葛藤物語

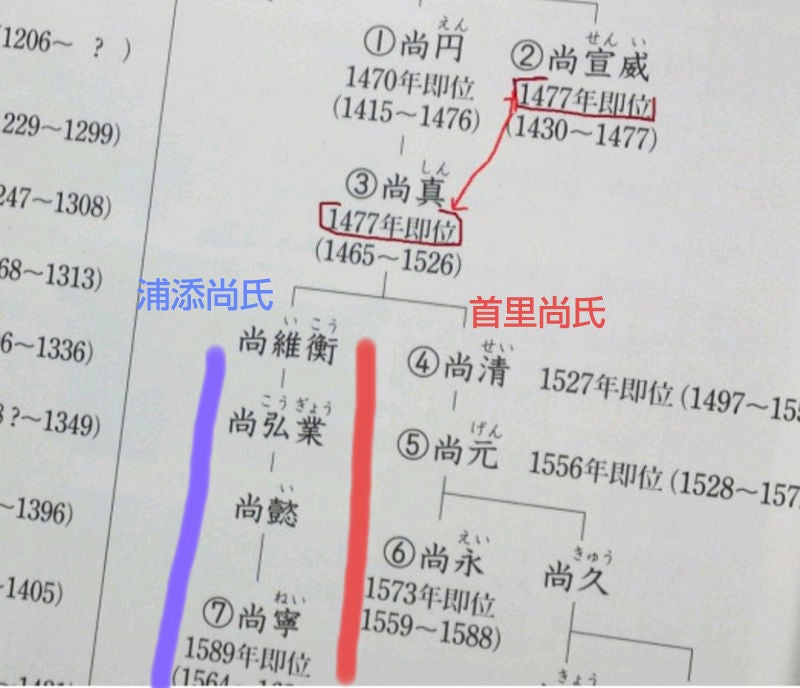

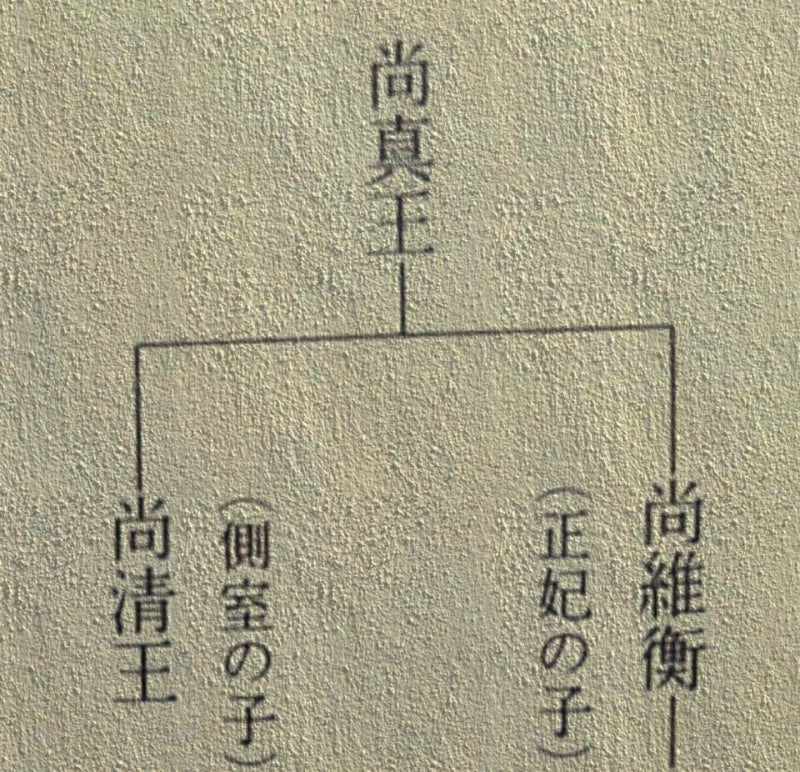

日本の葛藤物語 ![]() 琉球の葛藤物語? それは「利用」しつつ『封印』の物語であるので、

琉球の葛藤物語? それは「利用」しつつ『封印』の物語であるので、

また考えて見たいです。

― →

→

→

→

コメントを残す