2023/06/09

1726年、

女流歌人・恩納ナベは、こんな歌を詠みました。

恩納松下 (うんなまちしちゃ) に

禁止 (ちじ) ぬ碑 (ふぇ) 立ちゅす

恋忍 (くいしぬぶ) までぃん

禁止 (ちじ) やないさめ

禁止 (ちじ) ぬ碑 (ふぇ) 立ちゅす

恋忍 (くいしぬぶ) までぃん

禁止 (ちじ) やないさめ

… この度は

この度は  →

→

この度は

この度は  →

→毛遊び (別名・辻遊び) は月星信仰の1種で  日本の妙見信仰と似ている

日本の妙見信仰と似ている  考えて見ました。

考えて見ました。

*辻 = 交差点 (アジマー)

妙見信仰は道教『色』した仏教で、平安時代ころ ~ 何度も『風紀を乱す』と理由で「封印と開封』を繰り返していたようです。

日本で妙見信仰 (月星信仰) を開封したのは、葛城山 / 山岳信仰の役小角 (本名は賀茂氏) → 弘法大師・空海 (真言密教) → 千葉氏 → 後醍醐天皇 (背後に密教僧の文観) → 大内氏 → 明治維新の前など。 知られています。

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→儒教「色」と 道教『色』→

儒教は質素倹約 ⇔ 道教は現世利益、

儒教は農本主義 ⇔ 道教は重商主義、

など  儒教「色」と 道教『色』の拮抗政治が東北アジアではよく見られました。

儒教「色」と 道教『色』の拮抗政治が東北アジアではよく見られました。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→(・・? 内容は複雑していますが?

↓↑

その時代の琉球と日本の政治情勢は非常によく似ていました。ともに  儒教「色」と 道教『色』→ 農本主義と重商主義の政治が揺れ動く時代に思います。

儒教「色」と 道教『色』→ 農本主義と重商主義の政治が揺れ動く時代に思います。

ー(・・? ー?→

鎌倉幕府の8代執権・北条時宗、

首里王府の8代国王・尚寧王、

江戸幕府の8代将軍・徳川吉宗。

↓↑

8代メの時代は  儒教「色」と 道教『色』→ 農本主義と重商主義。政治の転換期になっていました。

儒教「色」と 道教『色』→ 農本主義と重商主義。政治の転換期になっていました。

ー・→

1609年、

首里王府の8代国王・尚寧王の時代に日本と琉球は戦争をしました。← その戦争で琉球は敗れたけど  琉球国は存続します →

琉球国は存続します →

(・・? どうして?

戦争で敗れた琉球国が存続したかというと? 儒教「的」な政治が理由と云われています。

↓↑

室町時代 〜 江戸時代の前半まで、

日本の儒学者たちは明朝は「大きな中国」⇔ 日本は『小さな中国』という政治をしていました。

↓↑

1609年は尾張国に名古屋城が築かれた時代でもあり。後ほど、尾張国にも明倫堂ができます。

比較的、

朱子学は体制的 ⇔ 陽明学は抵抗的、

朱子学は農本的 ⇔ 陽明学は重商的。

傾向が見られました。

ー(・・? ー?→

3つの玄関と商業 →

3つの玄関と商業 →尾張国は織田信長  名古屋市は徳川家康が商業基盤を整備したと云われています。

名古屋市は徳川家康が商業基盤を整備したと云われています。

尾張国は陸の玄関  紀伊国は海の玄関

紀伊国は海の玄関  常陸国は北方への玄関

常陸国は北方への玄関  という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係に。

という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係に。

紀伊国は海の玄関

紀伊国は海の玄関  常陸国は北方への玄関

常陸国は北方への玄関  という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係に。

という御三家の家族政治 → 尾張国 > 紀伊国 > 常陸国の関係に。尾張国は陸の玄関  ← 1609年の江戸幕府は商業の都・大阪城や朝廷の都・伏見城を警戒する玄関で、当初から尾張国は朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていたので、江戸幕府は尾張国を特に警戒していたと云われています。

← 1609年の江戸幕府は商業の都・大阪城や朝廷の都・伏見城を警戒する玄関で、当初から尾張国は朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていたので、江戸幕府は尾張国を特に警戒していたと云われています。

← 1609年の江戸幕府は商業の都・大阪城や朝廷の都・伏見城を警戒する玄関で、当初から尾張国は朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていたので、江戸幕府は尾張国を特に警戒していたと云われています。

← 1609年の江戸幕府は商業の都・大阪城や朝廷の都・伏見城を警戒する玄関で、当初から尾張国は朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていたので、江戸幕府は尾張国を特に警戒していたと云われています。江戸幕府は朱子学 (儒学) を官学とし、本音と建前の政治をしていました。

建前は王道 > 覇道、

本音は覇道 > 王道。

儒学では王道 > 覇道が正統論になっていたので、江戸時代の始めから尾張国は朝廷ナショナる ⇔ 武蔵国 (江戸) は幕府ナショナる。という緊張関係が存在していたように思います。

↓↑

室町時代 〜 江戸時代の前半まで、

日本の儒学者たちは明朝は「大きな中国」⇔ 日本は『小さな中国』という政治をしていた。けど、1644年に明朝 (漢民族の) 〜 清朝 (満州族の) に王朝交替した事は、日本の儒学者たちの間においても衝撃的な出来事と云われています。

… 儒学では

儒学では  →

→

儒学では

儒学では  →

→複雑お話、

尾張国は陸の玄関  紀伊国は海の玄関

紀伊国は海の玄関  常陸国は北方への玄関

常陸国は北方への玄関  3玄関とも朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていました。

3玄関とも朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていました。

紀伊国は海の玄関

紀伊国は海の玄関  常陸国は北方への玄関

常陸国は北方への玄関  3玄関とも朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていました。

3玄関とも朝廷政治と商業政治に結び付く可能性を秘めていました。朱子学 (儒学) は「尊王論と商業軽視』の傾向が見られる事をよく語られており。江戸時代の始点は  朱子学 (儒学) を官学としていた明朝の始点と非常によく似ています。

朱子学 (儒学) を官学としていた明朝の始点と非常によく似ています。

明朝でも、

↓↑

後ほど  明朝が手放した商業政治や造船技術・航海地図など。E欧の天主教に伝わり → 中国や日本にも伝来します →

明朝が手放した商業政治や造船技術・航海地図など。E欧の天主教に伝わり → 中国や日本にも伝来します →

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→(・・; 毎度こと;

長文駄文ブログなっていますが;

第4回お話では、こんな文を載せて見ました。

ー![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

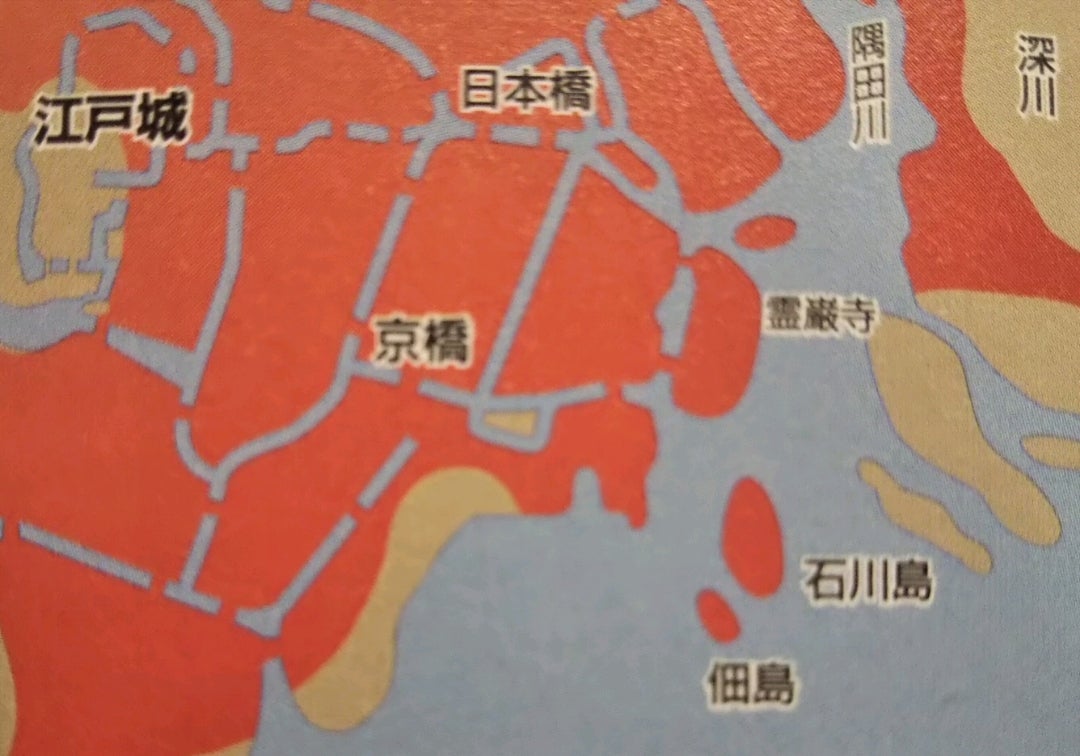

摂津の海人は浄土系の関係者が多く、当初は小石川区に住んでいましたが、1644年ころ、佃島という人工島を築島しその島に住まうように。

↓↑

1644年は明清交替の年、

東京府小石川区も石川島も常陸国は水戸家の拠点。水戸学は長い年月かけて製作され、崎門学派の人々も水戸学の製作に携わっていたようです。後ほど、石川島では大きな船を作る造船所ができます。

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… →

→ →

→毛遊び (もうあしび) ≒ 月星信仰を琉球に普及させていたのは、勝連城主の阿麻和利で、

『茂知附 / 望月』は『餅つき』 意味していたようです。

意味していたようです。

茂知附 (餅つき) 氏も阿麻和利も  善人 ⇔ 悪人の2つ説が見られますので、「利用と封印』の歴史は古今東西あったように思われます。

善人 ⇔ 悪人の2つ説が見られますので、「利用と封印』の歴史は古今東西あったように思われます。

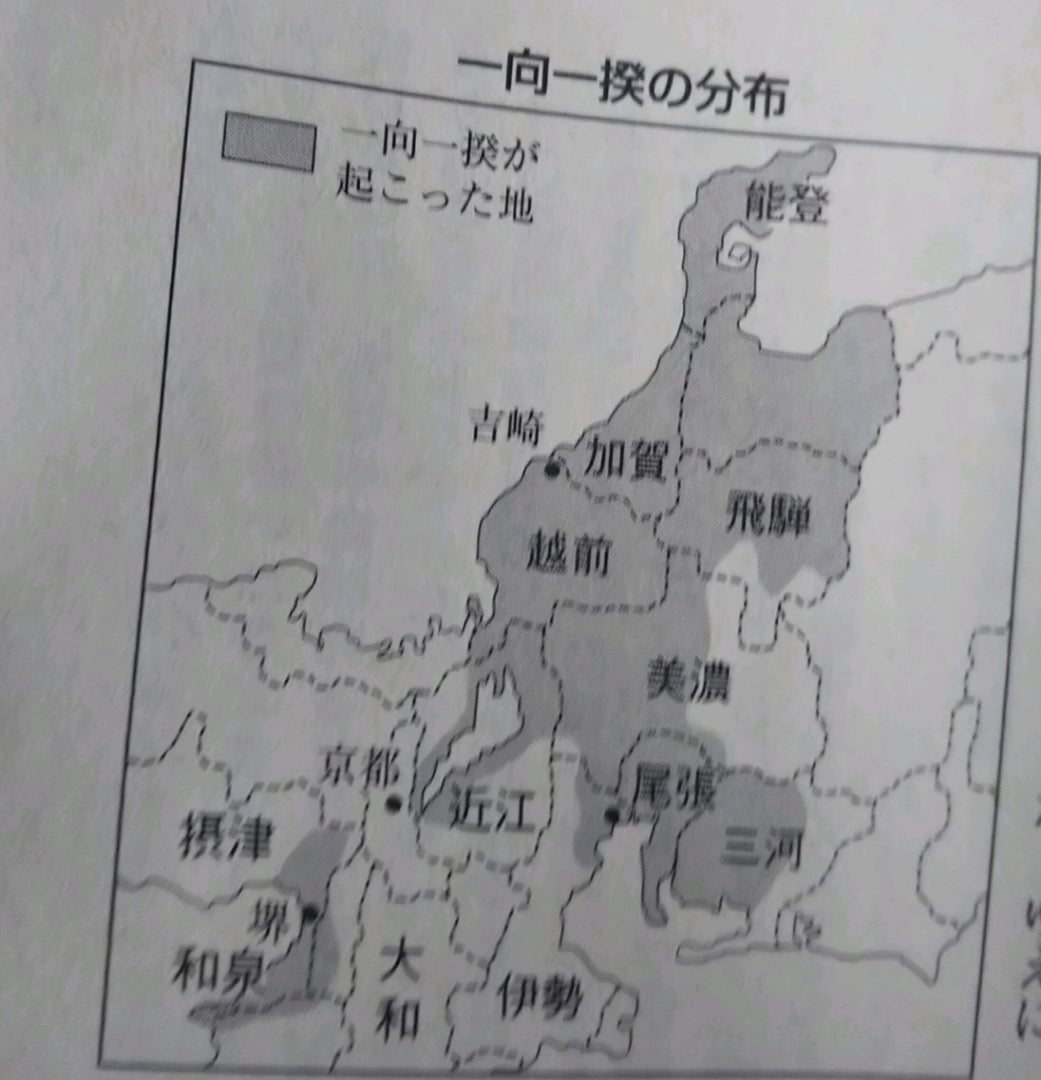

戦国時代ころ

念仏宗と法華宗と天主教は  犬猿の仲

犬猿の仲  ありましたが、その3宗は民衆救済を党是としていたので時の権力社はそのエネルギーを「利用と封印』政治があったようです。

ありましたが、その3宗は民衆救済を党是としていたので時の権力社はそのエネルギーを「利用と封印』政治があったようです。

善人? 悪人?

光と蔭はとなり合わせ。

いつの世も『民衆政治』は日々揺れ動く物なのかもしれません。

― →

→

→

→

コメントを残す