新年そうそうヤバい内容

1945年 / 戦前の日本であれば不敬罪に処される文になっていました。が、意外にも!?その主な説文は、右派的ナショナる人・岡田英弘氏の本に記載されていました。

.

江戸時代までの神様は歴史の敗者・怨霊信仰が主流であったけど ⇆ 江戸末期 〜 明治時代ころ、日本を1つにまとめる宗教的な政治が整備された。本当は1つでないけど1つに見せている。

↓↑

みんなが1つにまとまる事も大切かもしれませんが  本当は1つでない事を知る事も大切に思います。でないと ⇆ 誤解した人と人が憎しみ合う事 ⇆ またそれを悪用する政治もある事です。

本当は1つでない事を知る事も大切に思います。でないと ⇆ 誤解した人と人が憎しみ合う事 ⇆ またそれを悪用する政治もある事です。

.

その事をどう思うかは人それぞれ

表面上の日本と水面下の日本が古代もの大昔から存在し  その2つエネルギーは「お家」と『お庭』に関与する物語。「海』は「壁」ではなく『道』であった。その事を踏まえて、昔ブログの「お家」と『お庭』を編集して見ました。

その2つエネルギーは「お家」と『お庭』に関与する物語。「海』は「壁」ではなく『道』であった。その事を踏まえて、昔ブログの「お家」と『お庭』を編集して見ました。

.

.

.

ー↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー

. .

.

1600年10月21日

.

(・・? 端的にいうと?

その戦いは「

豊臣家 と

徳川家」の戦いで。比較的、

豊臣家には島の西方関係者 ⇔

徳川家には東方関係者が多く付いたので「

豊臣家 (西軍) ⇔

徳川家 (東軍) 」戦いと云われ。

その戦いは

徳川家 (東軍) が勝利し ⇔

豊臣家 (西軍) に付いた諸大名たちは「処刑・流罪・減封」等の戦後処理が行われ、1603年に江戸時代が始まります

.

(・・? 気になるお話?

薩摩の島津義弘は

関ヶ原の戦い で

豊臣家 (西軍) の側に付いていたのですが、『

所領安堵』という特例スペシャルな戦後処理が行われていました。⇆ その理由について、島津家は強かったので。難攻不落の城を持っていたので。特種な鉄砲を持っていたので。海外勢力と結び付いてので。豊臣家残党の懐柔策ため。等の説が語られております。

その時は、徳川家も島津家も豊臣家も

浄土的な

エネルギーを『封印』しつつ「利用」してた? と考えていました。

が、後ほど調べて

当時は

神仏習合の時代で

神様

神様タイプの

『蛇信仰』と

仏様タイプの

『浄土衆』はSet関係にあり

特に漁師や海運業・海商人などに多く支えられていたようです。その重要なキーワードを持つ人物は

一遍上人という寺を持たない遊行僧で。後ほど、

一遍の流れを組む衆 (宗) は

時衆 (時宗) と呼ばれ、室町時代 〜 江戸時代の始点に活動します。

.

またまた

またまた

一遍は熊野信仰 (←葛城族の) や 白山信仰 (←秦氏の) を再興させた人物であった事も重要点で。徳川家康の祖・徳阿弥もその門徒。江戸時代の開府 (称号・征夷大将軍とき) も時衆 (時宗) の協力が無ければ成立不可能で。また一遍は、信濃国 / 蛇 (ナガ) の国の善光寺をスタートに遊行の旅をしていた  事も重要点です。

事も重要点です。

.

… 結論を言うと

結論を言うと  →

→

徳川家康は本能的の変とき逃避行、

島津義弘は関ヶ原の戦い時の逃避行。⇆ 2者を保護した衆は蛇信仰を持つ海商人が多く  後ほど

後ほど  海外との商取引とも天主教徒とも結び付いていました。

海外との商取引とも天主教徒とも結び付いていました。

↓↑

自分の解釈では✽

自分の解釈では✽

『豊臣家・徳川家・島津家』⇆『3家』とも

一向宗徒と天主教徒を『封印』しつつ「利用」していた。⇆ その2宗は海商人が多く蛇信仰ともSet関係にあった。

.

.

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

..

『信濃国・阿波国・加賀国』は親子で東西に分別し

どちらが敗れても家を残す政策をしていました。

3国の共通点は

蛇 (ナガ / カカ) の国である事です。

↓↑

信濃国は蛇 (ナガ) の国?

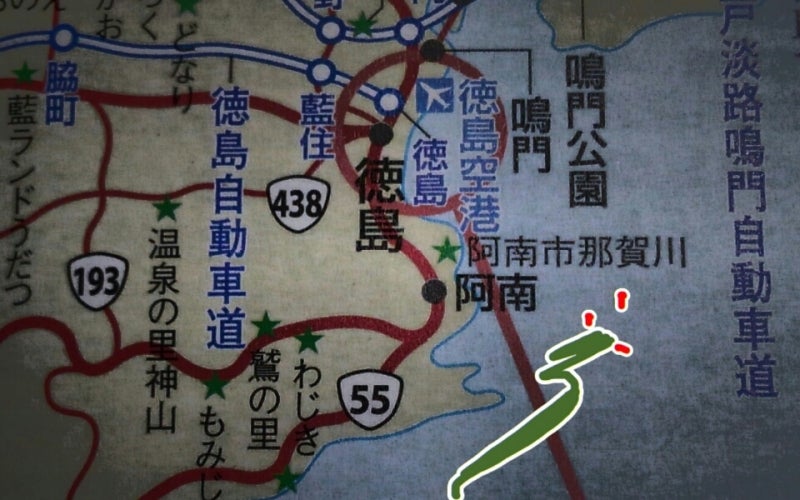

阿波国は粟 (あは) の国と長 (ナガ) の国が合体した国と云われています。

↓↑

信濃国の阿南町は「町 (まち) 」と『町 (ちょう) 』の分岐点になつており、東に進むと町 (まち) ⇔ 西に進むと町 (ちょう) が登場する。

阿波国の阿南町は

那賀郡にあり

となりの

名方郡は信濃国の諏訪信仰 (

タケミナカタ) と関連する郡名で

那賀

那賀も

名方も

蛇 (ナガ) を由来する地名と云われています。

*タケミナカタ → 南方 → 名方 → など。

.

吉野川の北側にあった

「粟の国」 と

南側にあった

「長の国」 が合体して

阿波国に。

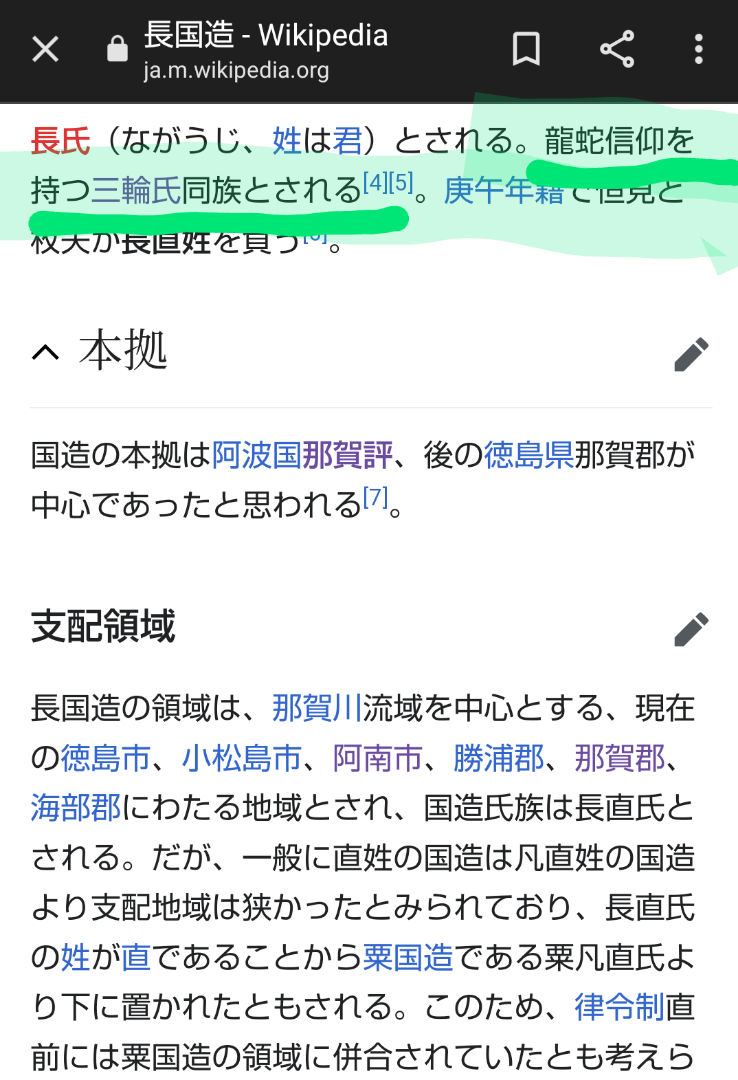

「長の国 (長国造) 」 の始祖・

長 (ナガ) 氏は

蛇 (ナガ)

蛇 (ナガ) 信仰を持っていた神 (みわ / 三輪) 氏の分家で。ほかにも、信濃国の諏訪氏も豊の国の阿南氏も

蛇 (ナガ)

蛇 (ナガ) 信仰を持っていた神 (みわ / 三輪) 氏の分家と云われています。

天主教・肥後国というキーワードが登場していますが、肥後国も天主教と建御名方 (タケミナカタ神) の里 ⇆ 蛇信仰の里で。天主教は浄土的な衆 (宗) をライバル視てたので、その支持層も重複します。

.

またまた

またまた

肥後国と信濃国は南朝勢力の里で。南北朝時代、肥後国には懐良 (かねよし) 親王  信濃国には宗良 (むねよし) 親王が保護されていました。

信濃国には宗良 (むねよし) 親王が保護されていました。

南北朝時代 ⇆「北朝」と『南朝』というキーワードが登場していますが、← その2つエネルギーは「お家」と『お庭』に関与する物語でもあります。

.

… 第15回お話

第15回お話  →

→

お家 と

お庭 ⇆

家庭の転換期は室町幕府の3代将軍・

足利義満の時代に集大成を迎え。その時代ころ、

お庭を造るは浄土系の

時衆 (時宗) が多く、

足利義満は浄土造りの空間 (金閣寺) で

政治を行います。

日本史で1番人気が無い室町時代と日本史のブラックホールと呼ばれる南北朝時代は重複しており

その南北朝時代を終了 (南北朝の合一) させたのが

足利義満 (金閣寺の時代) でした。

そのとき歴史の

勝者は

北朝 ⇔ 敗者は

南朝でありましたが、水面下では南北朝時代は続いており

室町幕府の8代将軍・

足利義政 (銀閣寺) の時代に封印されていた

南朝 (歴史の

敗者)

は勢いを増します。

https://www.asaobo.jp/blog/3260

.

.

.

ー↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー

. .

.

首里の

南風之平等 (フェーぬフィラ) 〜

南風原 (ハエばる) 村にかけて区域は、

崎山里主の活動拠点。南風原村の

宮城 (みやグスク) には

天女伝説

天女伝説があり

その内容は

前回のブログで登場した

天女の子 →

察度 (さっと) 王の物語と似ています。

.

民間伝承によると、

南風原村

宮城 (みやグスク) は

大国大主 (デークンうふしゅ) の拠点で、首里の

南風之平等から

崎山里主が養子に来て

大国子 (デークンしー) になった。との伝承がある。

↓↑

大国子 (デークンしー) は

大国大主 (デークンうふしゅ) の養子

後ほど

大国子は

天女と結婚

大国子

大国子は毎日

釣りをするほど釣り好き

云われています。

.

―?→

.

(・・? 実はいうと?

南風原村には

海が無いけど、

大国子は毎日

釣りをしていた伝承や

大国大主 (デークンうふしゅ) の養子

大国子 (デークンしー)

大国子 (デークンしー)

その名称や説話は日本の出雲神・

大国主命 (オオクニヌシ) 信仰と似ています。

.

大国子 (=崎山里主) は察度 (さっと) 王の子で。察度王の時代は、中国は元朝 〜 明朝、王氏高麗 〜 李氏朝鮮、日本では南朝と北朝が対立する激動の時代でありました。

室町幕府の8代将軍・足利義政 (銀閣寺) の時代に封印されていた南朝 (歴史の敗者) は勢いを増します。

.

.

.

ー↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー

. .

.

天女伝説には重要な暗号が隠れている  天女の『天』は『北 (ニシ) 』から来た高麗系の女性を意味。天女の子 → 察度 (さっと) 王の時代は、中国は元朝 〜 明朝、王氏高麗 〜 李氏朝鮮、日本では南朝と北朝の南北朝時代。激動の時代でありましたので

天女の『天』は『北 (ニシ) 』から来た高麗系の女性を意味。天女の子 → 察度 (さっと) 王の時代は、中国は元朝 〜 明朝、王氏高麗 〜 李氏朝鮮、日本では南朝と北朝の南北朝時代。激動の時代でありましたので  そうした余波が遠く離れた琉球政治にも波及していた。

そうした余波が遠く離れた琉球政治にも波及していた。 .

1450年 / 5代目・尚金福王の時代に

芥隠承琥 (かいいんしょうこ) という京都五山派の僧侶が来沖。

1456年 / 6代目・尚泰久王の時代に

芥隠承琥は『

広厳寺・

普門寺・

天龍寺』3つ寺を琉球に建立。

天龍 (てんりゅう) 寺は山城国 ⇆ 後醍醐天皇の菩提寺

広厳 (こうごん) 寺

広厳 (こうごん) 寺は摂津国 ⇆ 楠木正成の菩提寺で。摂津国の大倉山駅・楠町の湊川で楠木正成は亡くなったと云う。

芥隠承琥は臨済宗

南禅寺派の僧侶で

室町幕府の8代将軍・

足利義政 (銀閣寺の時代) と結び付く人物。

.

.

(・・? 室町幕府は北朝だけど?

亀山法皇は

南朝の端緒 (糸口) に結び付く法皇であったようです。

おそらく?普門寺という寺は無関普門 (むかんふもん) の名前を由来しているように思います。

無関普門 → 普門寺 → むかし普門寺 (ふもんじ) があった所 → 普門寺跡地 → 普門地 (ふもじ) → 久茂地 (くもじ) に。

https://www.asaobo.jp/blog/3299

.

.

.

ー↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー

. .

.

そば粉と小麦粉 →.

ともに臨済宗の禅僧で信濃国

高井郡の人であったようです。

.

無相師 (

関山慧玄) は

妙心寺の開山者で

妙心寺の

妙は

宗峰妙超 (しゅうほう

ミョウチョウ) の

妙を由来としているようです。

.

.

保科 (ほしな) は 星 (ほし) と縁ある名前で ☆ また信濃国は月星信仰の『

交流の里』とも云われ。信濃国 〜 東北地方 → 越の国や上野国 → 磐城国・常陸国・総の国・武蔵国など

月星信仰が盛んであったようです。

.

大明師・無関普門 (

保科太郎) の父親は信濃国・母親は越の国の人。信濃国は建御名方 (タケミナカタ)・越の国は奴奈川姫 (ヌナカワヒメ) の里。奴奈川姫 (ヌナカワヒメ) は出雲神・大国主命 (オオクニヌシ) の妻で、建御名方 (タケミナカタ) はその子。

https://www.asaobo.jp/news/3562.

.

ー ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

..

(・・; 編集しても ;

内容はごちゃごちゃしていますが ;

江戸時代 /1国1城令の時代、肥後国には熊本城と

八代城

2つ城があった。

.

詳しくは解りませんが、

八代城の別名は松江城。その前身は南北朝時代の古麓城 (名和氏) と戦国時代の麦島城 (小西氏) の3つ城とも八代城と呼ばれていた。また『松江・八代』という名称は日本海を由来する説も云われています。

✽伯耆国久米郡八代郷?隠岐島の松江?

.

伯耆国を拠点に活動していた海運商の名和氏は、隠岐島に流された

南朝の後醍醐天皇を脱出手伝いした人物で。その恩賞として肥後国八代郷に。

.

麦島城 (八代城) の築城主はキリシタン大名の小西行長。八代城は単なる小西氏の支城だけではなく、南蛮貿易の拠点、豊臣政権下における有力城郭として機能したと云う。

「海』は「壁」ではなく『道』であった。

.(・・; そろそろ文字数制限 ;

また文をまとめようと思います。

.

― →

→

![]() 本当は1つでない事を知る事も大切に思います。でないと ⇆ 誤解した人と人が憎しみ合う事 ⇆ またそれを悪用する政治もある事です。

本当は1つでない事を知る事も大切に思います。でないと ⇆ 誤解した人と人が憎しみ合う事 ⇆ またそれを悪用する政治もある事です。![]()

![]() その2つエネルギーは「お家」と『お庭』に関与する物語。「海』は「壁」ではなく『道』であった。その事を踏まえて、昔ブログの「お家」と『お庭』を編集して見ました。

その2つエネルギーは「お家」と『お庭』に関与する物語。「海』は「壁」ではなく『道』であった。その事を踏まえて、昔ブログの「お家」と『お庭』を編集して見ました。 ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー![]() またまた

またまた ![]()

![]() 事も重要点です。

事も重要点です。 結論を言うと

結論を言うと  →

→![]() 後ほど

後ほど ![]() 海外との商取引とも天主教徒とも結び付いていました。

海外との商取引とも天主教徒とも結び付いていました。![]() 自分の解釈では✽

自分の解釈では✽![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→ 第9回お話

第9回お話  →

→ 第10回お話

第10回お話  →

→ 第6回お話

第6回お話  →

→![]() またまた

またまた ![]()

![]() 信濃国には宗良 (むねよし) 親王が保護されていました。

信濃国には宗良 (むねよし) 親王が保護されていました。 第15回お話

第15回お話  →

→ ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー ─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→ →

→

コメントを残す